Chez l’enfant comme chez l’adulte, certaines anomalies peuvent concerner le nombre de dents présentes dans la bouche ou leur position dans l’arcade. Ces particularités incluent l’agénésie dentaire (absence d’une ou plusieurs dents) et les dents surnuméraires (présence d’une dent ou plus en excès), mais aussi les dents incluses qui restent enfouies dans l’os ou la gencive et ne percent pas spontanément.

Ces situations peuvent avoir des origines variées : facteurs génétiques, troubles du développement embryonnaire, séquelles de traumatismes ou encore anomalies associées à certaines pathologies générales. Leur repérage et leur prise en charge sont essentiels pour maintenir un équilibre fonctionnel et esthétique de la denture.

Les dents incluses : définition et causes

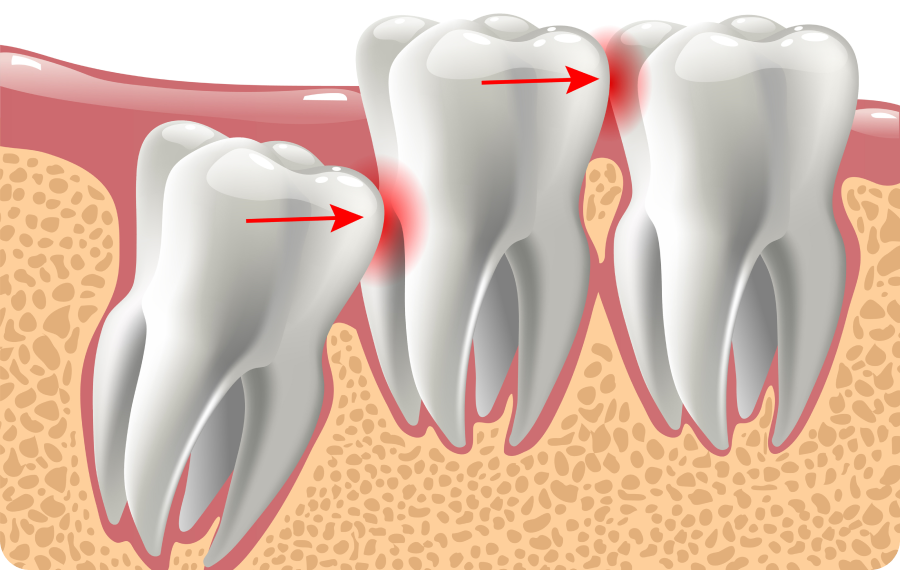

Une dent est dite « incluse » lorsqu’elle ne perce pas la gencive malgré un développement complet. Elle reste bloquée, parfois partiellement visible, parfois entièrement enfouie dans l’os. Les dents de sagesse et les canines sont les plus souvent concernées, mais toutes les dents peuvent l’être.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :

- Un manque d’espace dans l’arcade dentaire, qui empêche la dent de trouver sa place.

- Une orientation anormale du germe dentaire au cours de son développement, la dirigeant vers une position défavorable.

- La présence d’un obstacle physique, comme une dent surnuméraire, un kyste ou une tumeur bénigne, bloquant l’éruption.

- Des facteurs héréditaires ou des anomalies de développement pouvant influencer la position ou la formation de la dent.

Une dent incluse ne provoque pas toujours de douleur. Cependant, sans suivi, elle peut déplacer les dents voisines, provoquer des troubles de l’occlusion ou fragiliser les tissus environnants. C’est pourquoi un dépistage précoce et une surveillance régulière sont importants.

L’agénésie : quand une dent ne se forme pas

L’agénésie dentaire correspond à l’absence de formation d’une ou plusieurs dents permanentes. Il s’agit d’une anomalie congénitale, identifiée le plus souvent lors du suivi orthodontique ou radiographique de l’enfant. Les incisives latérales supérieures et les deuxièmes prémolaires inférieures sont les dents les plus souvent manquantes.

Cette absence peut passer inaperçue au début, surtout si les dents de lait sont encore présentes. Cependant, avec la croissance, l’agénésie peut provoquer des espaces résiduels, des migrations dentaires ou un déséquilibre fonctionnel nécessitant une prise en charge adaptée.

Les dents surnuméraires : une dent en trop

À l’inverse de l’agénésie, les dents surnuméraires correspondent à un excès de dents. Elles peuvent apparaître n’importe où dans la bouche, mais les incisives supérieures sont particulièrement concernées.

Ces dents supplémentaires peuvent être bien formées ou présenter des formes atypiques. Elles perturbent parfois l’éruption des dents permanentes, entraînant des décalages ou des blocages.

Une dent surnuméraire peut rester incluse et ne poser aucun problème immédiat, mais elle peut aussi être à l’origine de malpositions, de chevauchements ou d’inclusion d’autres dents.

Signes et symptômes qui doivent alerter

Les anomalies telles que les dents incluses, l’agénésie ou les dents surnuméraires ne provoquent pas toujours de gêne immédiate. Elles peuvent parfois être découvertes par hasard, lors d’un examen de routine ou d’une radiographie panoramique. Néanmoins, certains signes peuvent inciter à consulter :

- Un retard d’éruption par rapport aux autres dents de la même arcade.

- La persistance prolongée d’une dent temporaire, qui ne tombe pas alors que la dent permanente correspondante devrait apparaître.

- Un espace inhabituel ou, au contraire, un encombrement créant un chevauchement visible.

- Des douleurs localisées au niveau de la gencive ou de la mâchoire, parfois associées à une sensation de pression.

- Un gonflement ou une inflammation au-dessus de la zone où la dent devrait être présente.

Ces signes ne signifient pas toujours qu’il y a une anomalie grave, mais ils justifient un bilan clinique et radiographique. Un diagnostic précoce permet d’anticiper les complications, de préserver l’alignement dentaire et d’assurer un développement harmonieux de la denture.

L’importance du diagnostic précoce

Un diagnostic réalisé tôt joue un rôle clé dans la prise en charge des dents incluses, des agénésies et des dents surnuméraires. Lorsqu’une anomalie est détectée dès l’enfance, il est possible de planifier une intervention au moment le plus adapté, en tenant compte de la croissance de la mâchoire et de l’évolution de la dentition.

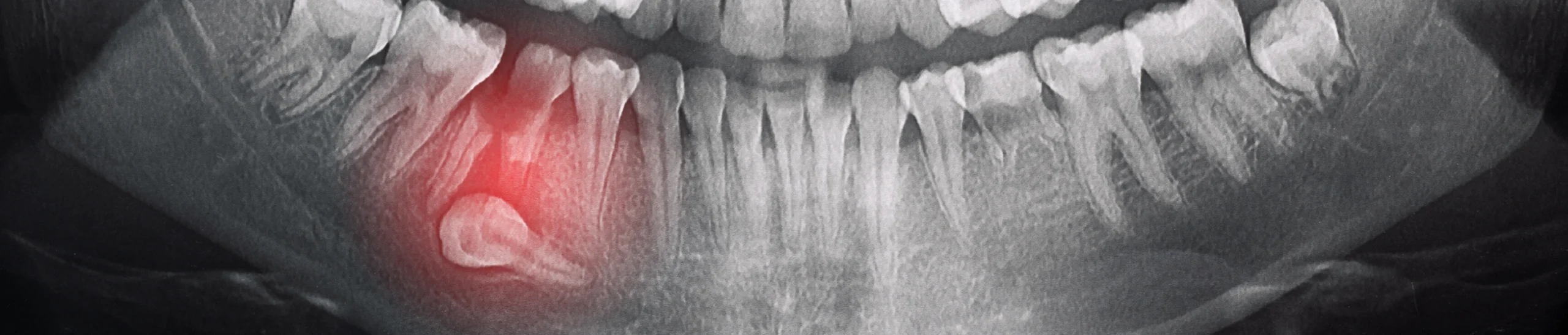

Le dépistage précoce repose sur des examens cliniques réguliers, complétés par des radiographies panoramiques aux âges stratégiques, généralement entre 7 et 9 ans. Ce suivi permet :

- D’identifier l’absence ou la présence de dents supplémentaires avant qu’elles n’entraînent un déséquilibre.

- De repérer une dent incluse et d’évaluer son impact potentiel sur les dents voisines.

- D’anticiper les problèmes d’espace et d’envisager des solutions orthodontiques adaptées.

Un suivi attentif permet ainsi de limiter le recours à des traitements plus complexes à l’adolescence ou à l’âge adulte, tout en préservant l’équilibre fonctionnel et esthétique de la dentition.

Les conséquences d’une prise en charge tardive

Sans intervention adaptée, ces anomalies peuvent entraîner :

- Des troubles fonctionnels comme une mauvaise occlusion ou une mastication inefficace.

- Des déséquilibres esthétiques liés aux espaces ou aux malpositions dentaires.

- Des risques de résorption ou de déplacement des dents voisines.

- Des complications gingivales ou osseuses.

Un suivi régulier limite ces risques et permet d’intervenir au moment le plus opportun.

Les options de traitement selon la situation

La prise en charge d’une dent incluse, d’une agénésie ou d’une dent surnuméraire dépend de plusieurs facteurs. L’âge du patient, le type de dent concernée, sa position précise et l’état général de la dentition influencent le choix thérapeutique. L’objectif reste de préserver l’équilibre de l’occlusion, d’assurer une bonne mastication et de maintenir une esthétique harmonieuse.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- La surveillance active : lorsque la dent ne présente pas de risque immédiat, un suivi régulier permet de contrôler son évolution.

- La traction orthodontique : après dégagement chirurgical de la dent, des appareils guident sa progression dans l’arcade. Cette méthode favorise son intégration progressive.

- L’extraction chirurgicale : elle s’impose lorsque la dent bloque l’éruption d’une autre, provoque un déplacement ou menace les racines voisines.

- La gestion de l’agénésie : selon le cas, l’espace peut être fermé orthodontiquement ou maintenu en vue d’un futur remplacement par prothèse ou implant, lorsque la croissance est terminée.

Ainsi, chaque décision repose sur un bilan clinique précis et une discussion avec le patient. Dans le cas d’un enfant, les parents sont associés à toutes les étapes. Ce dialogue favorise un choix adapté au contexte et au rythme de développement dentaire. afin de choisir la solution la plus adaptée au contexte clinique et au rythme de développement.

Collaboration entre orthodontiste et chirurgien-dentiste

La prise en charge des dents incluses, des agénésies et des dents surnuméraires nécessite souvent l’intervention de plusieurs praticiens. L’orthodontiste coordonne généralement le suivi et définit le plan de traitement. Le chirurgien-dentiste, ou le chirurgien maxillo-facial, réalise les actes chirurgicaux lorsque c’est nécessaire.

Cette collaboration offre plusieurs avantages. D’une part, elle permet d’agir au bon moment, en tenant compte de la croissance et de l’état général de la dentition. D’autre part, elle garantit une vision globale du cas, en associant l’alignement des dents et la santé des tissus environnants.

De plus, la communication entre les professionnels facilite l’adaptation du traitement si la situation évolue. Par exemple, une dent incluse peut nécessiter d’abord un dégagement chirurgical, puis une traction orthodontique pour rejoindre l’arcade. Dans ce cas, le travail conjoint des praticiens assure une transition fluide entre les étapes.

Enfin, ce suivi coordonné permet au patient de bénéficier d’un parcours clair et rassurant. Chaque décision se prend après échange entre les professionnels et discussion avec le patient, afin de maintenir un équilibre entre fonction et esthétique.

Prévention et suivi

S’il n’est pas possible de prévenir l’agénésie ou la formation de dents surnuméraires, un suivi régulier dès l’enfance permet de détecter rapidement toute anomalie et d’intervenir avant l’apparition de complications.

Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et des visites programmées sont essentielles, notamment pendant les phases de croissance où les changements sont rapides.

FAQ

À quel âge faut-il réaliser un bilan pour détecter ces anomalies ?

Un premier bilan orthodontique est conseillé vers 7 ans, moment où les dents permanentes commencent à faire leur apparition et où un examen radiologique permet de repérer la présence ou l’absence des germes dentaires.

Une dent incluse doit-elle toujours être extraite ?

Pas nécessairement. Si elle ne gêne pas la dentition, ne provoque pas de douleur et ne présente pas de risque pour les dents voisines, une simple surveillance peut suffire.

L’agénésie peut-elle être corrigée sans implant ?

Oui, selon les cas, il est possible de fermer l’espace orthodontiquement ou de recourir à une prothèse amovible ou fixe en attendant la pose d’un implant.

Les dents surnuméraires sont-elles fréquentes ?

Elles restent rares, touchant environ 1 à 3 % de la population, avec une prédominance chez les hommes et souvent localisées au niveau des incisives supérieures.

Un diagnostic précis et une prise en charge adaptée permettent de préserver l’équilibre fonctionnel et esthétique de votre dentition. Pour toute question ou pour planifier un bilan complet concernant les dents incluses, l’agénésie ou les dents surnuméraires, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne avec le Cabinet d’orthodontie OrthoSaive à Altkirch.

À découvrir également : Orthodontie de l’adolescent